新闻

NEW 徐亨卓教授组开发出高性能、高精密氢浓度传感器

- 2021-02-10

- 7925

2021-01-18

我校的徐亨卓教授研究组成功开发出了可以精密测定氢浓度的高氢传感器。作为新一代环保能源而备受瞩目的氢能技术的核心——确保安全性,有望广泛应用于氢气的生产和利用技术。

徐亨卓教授(新材料工程系、研究生院能源系统系、照片)团队开发的氢浓度传感器是以多层超薄合金催化剂-电极新材料为基础,可以探测ppm(百万分之一)单位到100%氢浓度的高精密传感器。相关内容以《为提高氢气检测范围的多层Pd-Ni纳米催化局部界面合金化(Confined interfacial alloying of multilayered Pd-Ni nanocatallyst for widening hydrogen detection capacity)》为论文,刊登在传感器领域的国际学术杂志《传感器与应用B (Sensors & Actuators B: Chemical)》1月1日网络版上。亚洲大学的李永安博士和Le Thai Duy博士作为第一作者参与其中,忠南大学教授金贤裕和龟尾电子信息技术院朴柱哲博士研究组也一同参与其中。

氢气作为新一代环保能源燃料源,正在扩大汽车、电力生产领域等整个产业的利用领域。特别是随着氢燃料电动汽车的普及,在环保运输领域氢的重要性正在增大。但是,一直有人指出,氢燃料本身的特性带来的安全确保问题是有限的。 氢气具有无色无味的特点,而且重量轻,泄漏的危险性很高。只要空气中的氢浓度达到4%,只要有低能量的点火源,就可以爆炸。特别是氢燃料为了提高能源密度(每单位体积储存的能源),利用数百个气压的高压,因此必须事先监视氢气泄漏情况。

另外,为了以包括氢燃料电池在内的各种形态利用氢,需要对氢的纯度进行监控和控制浓度。为此,需要实时用高浓度分解功能对95-100%区间的高浓度氢进行精密监测的传感器。但是高浓度氢传感器需要高难度技术,全世界只有极少数高价产品。特别是单一形态的传感器元件,从ppm到100%为止,没有体现过大范围的浓度感知。

亚洲大学研究组为了确保氢浓度的精密监测和可靠性,摆脱了广泛应用于化学抵抗式氢传感器上的钯催化电极,开发出了PALLADI(PALLA)、Ni(镍)的超薄膜(各层厚度:数 nm)交叉反复堆积的新电极。现有的利用Pd薄膜或Pd纳米结构的很多氢传感器在有限的低浓度领域可以感知信号,但在50%以上的高浓度氢检测中却表现出了严重的局限性。因为根据PD,氢分子解离的氢原子在PD格子里无法脱落,形成了永久的结合,出现了无法感知浓度的信号饱和现象和反复感知氢气中因PD氢化的催化破坏现象。

研究组开发的方式是,由于Pd-Ni超薄膜的反复层结构,可以用高感度、高精密进行氢传感器,在全部浓度范围内达到了最高水平(线性95-99%)。应答速度在1-3秒以内,信号偏差在1%以下。特别是在批量生产氢燃料电池零件时适用的反复耐久性加速测试(4万次反复氢感知)中,也体现出了稳定的动作。 研究组通过原子水平理论计算和超高分解能透射电子显微镜分析,证明了这种特性是通过2-3纳米厚度水平的Pd-Ni纳米界面的合金的结构性稳定性和氢脱附能减少的。

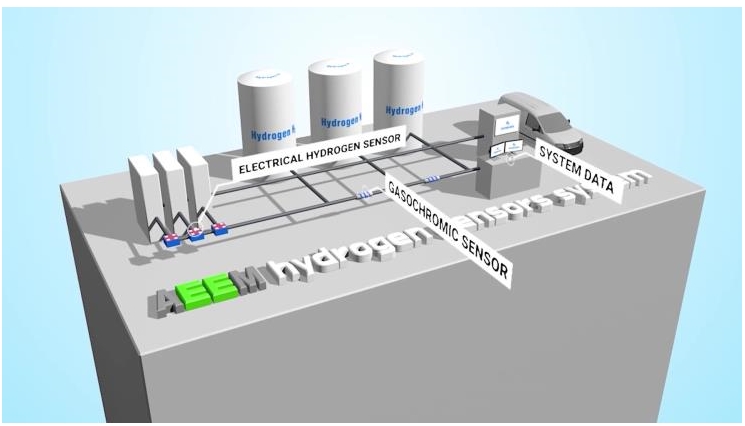

徐亨卓教授组将此次开发的传感器技术展现在全世界尖端技术汇聚一堂的"CES(Consumer Electronics Show) 2021"上。CES是世界最大的信息技术、家电博览会,今年11日至14日在网上举行。

徐亨卓教授诊断说:"在氢能技术的关注度日益提高的情况下,韩国企业在氢能电动车技术上正在培养领导能力","但是确保氢能安全必需的传感器只能依靠高价的进口产品"。

徐教授补充说:"为了将此次开发的氢气传感器扩大为氢气监测系统技术,正在追加开发技术","氢能基础设施和半导体、石油化学等利用氢气的产业领域将得到广泛应用"。

此次研究由产业通商资源部、韩国能源技术评价院主管的能源技术开发事业和科学技术信息通信部、韩国研究财团主管的海外优秀新进人力支援事业、基础研究支援事业、BK21 Four事业等支援完成。 相关技术已完成国内专利注册,正在进行海外专利申请。

<在CES 2021上展示的徐炯铎教授研究组氢感传感器形象>

(注:本文出现的所有人名均系音译)