新闻

NEW 赵仁善教授组开发出在太阳光下生产氢气的光电极效率提高技术

- 2021-01-14

- 7794

2020-12-01

我校赵仁善教授研究组成功开发了利用太阳能生产氢能的光电极提高效率的技术。利用太阳能的氢气生产技术将提高经济性,并有望在太阳能电池、燃料电池等其他能源领域得到应用。

赵仁善教授(新材料工学系,照片)表示:"我们开发出了比现有高4倍以上的太阳能-氢转换效率的氢电极材料。“相关内容‘High-performance Bulky Crystalline Copper Bismuthate Photocathode for Enhanced Solar Water Splitting’该论文刊登在能源领域国际学术杂志《Nano Energy》(IF=16.602)11月号上。韩国化学研究院申成植博士和亚洲大学硕士课程的徐甲景、金光娜(共同第一作者)、博士课程的黄成元(共同作者)共同参与。

随着化石燃料枯竭及全球变暖问题抬头,在不产生碳素的情况下,从太阳能中分解水获得氢气的"太阳能-氢气生产研究"备受关注。但是,将太阳能转换成氢能的光转换效率提高到商用化水平存在局限。因此,人们对于低廉又高效地吸收太阳光,制造电荷粒子的光电极材料的关注度越来越高。

迄今为止的光电极材料研究主要集中在利用氧化物材料生产氧气的光氧化极开发上。相反,对通过水解反应直接生产氢气的光环原极的研究相对较少。对此,赵仁善教授研究组关注了铜基础化合物铜铋氧化物(CuBi2O)。

铜铋氧化物是地表丰富的元素,对经济有利,危害性低,被选为最佳的光环原极材料。另外,还显示适合分解水的导电带位置,具有非常低的带状盖能量(1.6-1.8 eV)和较高的内部电压(>1 V)特性,理论光电流值 ~29 mA/cm,非常高。但是,由于杂质等引起的薄膜质量低,电解铜度低,光电类价格的提高存在局限性。

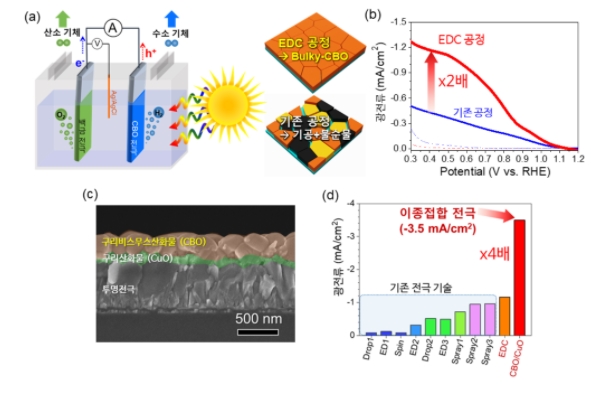

研究组开发出了新的高品质薄膜制造工程EDC(Evaporation-Decomposition-Controlled)方法。低廉的溶液工程基础EDC是在溶液制造工程中的前处理工程中通过控制溶剂蒸发速度来控制结晶粒子的密度和生长速度的方法。通过制造精密且大粒系构成的薄膜,提高电解铜特性,并成功获得比现有高2倍以上的光电流值。这与电泳法、喷雾涂布法等现有溶液工艺制成的薄膜相比,光转换效率提高了近4倍。

赵仁善教授研究组进一步指出,铜铋氧化物电极下堆叠铜氧化物纳米颗粒层的异种接合结构的光电极,在标准太阳光下获得了3.5mA/cm的高光电价。这比目前报告的所有氧化氢电极都要高。

赵仁善教授表示:"为了商用化,需要进一步提高效率、提高稳定性、大面积化技术","期待通过进一步的研究开发,为提高太阳能-氢的生产特性及技术的经济性做出贡献"。

赵教授说:"这次开发的方法是多样的氧化物半导体薄膜的合成工艺,扩大了太阳燃料电池等其他전지나能源领域也有使用。"

此次研究由科学技术信息通讯部和韩国研究财团推进的中坚研究事业支援完成。

用溶液工程(EDC工程)制造的异种接合结构(CuBi2O4/CuO)光电极模型

以蒸发速度控制溶液工艺(EDC)为基础的铜铋氧化物薄膜形成效果

(注:本文出现的所有人名均系音译)